オンライン設計室

Vol.09:ディスカッション

(2003/08/11)

要約:第2案に関してNAさんとのディスカッションが行われました。 |

(2003/04/25)

?

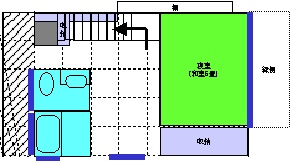

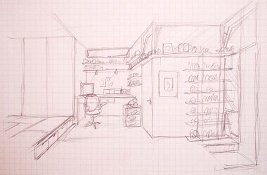

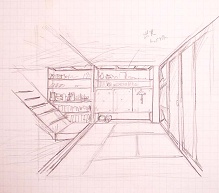

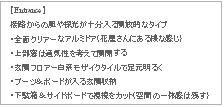

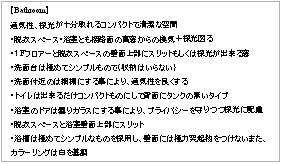

クライアントによって、表現手段はいろいろあります。 文章で表現する人、雑誌のスクラップを見せてくれる人、絵を描いて表現する人、過去に行った場所の写真を見せてくれる人、ご自宅に招いていただき室内をいろいろ見せていただける方、おしゃべりがお好きで会話を通して表現する人など様々な手段で、自己表現していただいています。 良く考えてみると、以前の設計における建築家とクライアントの関係とは、異なるような気がします。以前は、建築家が雑誌などにデザインに特徴ある作品を発表し、そのイメージに賛同してくれる人が、設計を依頼していただくという関係なので、クライアントはそれほど自分を表現する必要が無かったのだと思います。打ち放しのコンクリートというイメージで有名な建築家には、そのイメージの具現化を望むので、施主らしさはそこでわざわざ表現する必要はありませんから。 一方私の作り方は、クライアントの話を聞きながら、クライアントと共同でモノをつくろうという考え方です。しかし、これはクライアントの話をそのまま具現化するものでもありません。クライアントの主体性を活かしながら、最終的には建築家としてデザインをナビゲーションしていくという方法です。だから、クライアントとしてもこういった方法を理解していただける方でないと、上手くいきません。この方法で設計を行うと、クライアントの個性により完成した住宅のイメージににバラツキがあります。人によっては、デザインに首尾一貫性がないと、批判される方もいらっしゃいますが、私は、このバラツキが良い意味で捉えています。クライアントの個性を、取り込んでいますから。 この方法の良い点は、クライアントにとっても建築家にとっても、モノ造りに主体的に関わることが出来る点だと思います。 何より、完成したあとの充実感は、一味異なります。 さてNAさんと、第2案に関してディスカッションを行いました。 NAさんは、1階に浴室周りを持って来たいというお考えでした。しかし私は、1階に浴室を持ってくると、非常に狭くなるので、3階に浴室を持ってくることの案が最良であるという見解を示しました。 その時いただいたNAさんの資料です。NAさんは、芸大系の学校を出られれているので、とてもスケッチがお上手です。 ただやはり建築に関しては、スケッチだけでは感じられ難い空間スケールがあります。

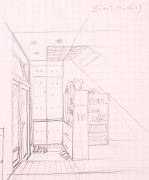

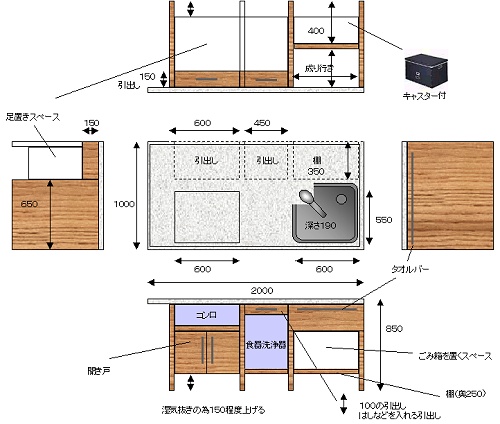

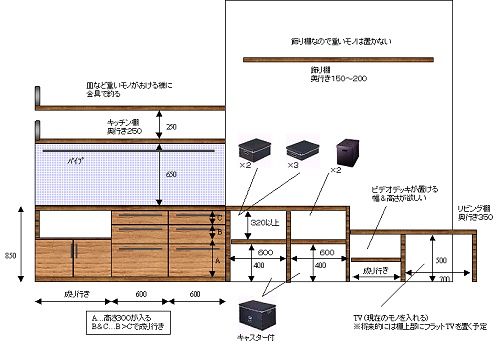

また、naさんからいただいたキッチンのイメージスケッチです。いろいろお話をお聞きしていると、このまま具現化することが良いような案なので、出来るだけこのまま実現できるようにしました。 また収納に関しては、ご主人のお仕事柄(パッケージデザイナー)詳細なモジュールで決められていたので、ほぼこのまま実施を進めることになりました。

何度か、ディスカッションを重ねて、実施設計が進められました。 |

?

- Vol.01:土地探しなど

- Vol.02:土地が見つかった

- Vol.03:設計メモ

- Vol.04:インテリアへの愛着

- Vol.05:荻窪ラーメンその1

- Vol.06:第1回目の提案

- Vol.07:クライアントのイメージ

- Vol.08:第2回目の提案

- Vol.09:ディスカッション

- Vol.10:最終計画案

- Vol.11:相見積、工務店決定

- Vol.12:地鎮祭より

- Vol.13:荻窪ラーメン2

- Vol.14:基礎工事

- Vol.15:土台工事

- Vol.16:建て方工事(SE構法)

- Vol.17:NAさんインタビュー

- Vol.18:仕上げ工事その1

- Vol.19:荻窪ラーメンその3

- Vol.20:仕上げ工事その2

- Vol.21:仕上げその3(大工工事)

- Vol.22:クライアントの日曜大工

- Vol.23:飯村氏撮影の現場

- Vol.24:外壁塗装

- Vol.25:浴室・家具工事

- Vol.26:内部塗装工事

- Vol.27:オープンハウス

- Vol.28:最終工程

- Vol.29:塗装でフィニッシュ!

- Vol.30:ほぼ完成写真

- Vol.31:1ヶ月後(オープンハウス)

- Vol.32:9ヶ月後の様子

- Vol.33:1年点検

- Vol.34:事例集に掲載しました。

- Vol.35:住んでみて

- Vol:36:10年ぶりに

- Vol:37:子供の成長に対応

- Vol:38:改築工事が一区切り

- Vol.100:日常の風景