オンライン設計室

Vol.09:地盤改良と地中障害

(2006/09)

地盤改良工事と地中障害(2006/09)

まず土工事として、地盤改良工事が始まりました。

今回、地質調査の結果、比較的浅い部分に、良好な地盤があることが分かりました。

液状化の検討も行いましたが、心配ないという結果が出ました。

その結果、今回は、この浅い部分に地盤改良を加えることで、支持地盤とすることにしました。

ところが、ここでハプニングがおこりました。

現地には、地盤改良用のオーガーが据え付けられ、作業が少し進んだ時点で、地盤下に障害物を発見しました。

それは、無筋コンクリートの何かの構造物の基礎でした。

yaさんは子供の時から住んでおられたのですが、全く聞いたことがなかったそうです。

この土地は、以前財閥系の庭園の一部だったそうなので、門か銅像などでしょうか。

コンクリートであることから、明治、大正期の何かであると思われます。

下水道が通る前の浄化槽が出てくることは、良くありますが、こんな大規模な構造物は、はじめてです。

この障害物のため、地盤改良工事は、一時中断となり、撤去工事が行われました。

・地盤改良のオーガー。障害物発見。

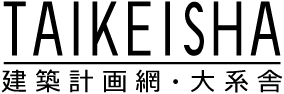

・敷地に対して、こんなに大きな障害物がありました。

・結構な大きさの断面です。

・幸い、鉄筋が入っていなかったので、壊しやすかった。ただし相当な量。

・ガラは、捨て場に搬出。

さて、心機一転で、地盤改良工事が再開です。

今回は、オーガーを使って、円柱状に、セメントミルクを注入していきます。

長さは約2メート程度。本数は130本です。

オーガーの先端には、掘削用の回転する羽が着いており、圧入していく。

そのとき先端からセメントミルクを注入して、硬化した段階で地耐力を得るという工法です。

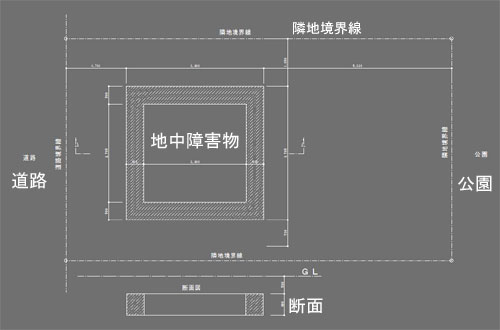

施工図を見ると、敷地に対して、多くの本数を打設しているのが理解できると思います。

今回は、作業風景をムビー(mwv)に納めましたので、ご覧下さい。

movie(mwv)

movie(mwv)

・地盤改良の施工図。円形が改良部分。130本も打設されます。

右がオーガー、左がセメントミルクをつくる機械。

青い羽根が施工カ所。

・トルク値を確認しながら、作業を進める。

・セメントミルク注入。

・捨てコン打設後。

・次は上部構造の施工です。

- Vol.01:はじめてのメールから

- Vol.02:現地調査に伺う

- Vol.03:『楽の住処』とは

- Vol.04:YAさんの要望

- Vol.05:2階建て案

- Vol.06:3階建て案

- Vol.07:解体工事から工務店決定まで

- Vol.08:地鎮祭

- Vol.09:地盤改良と地中障害

- Vol.10:アンカーセットと基礎工事

- Vol.11:鉄骨製作

- Vol.12:鉄骨建て方工事

- Vol.13:仕上げ下地工事

- Vol.14:外壁・耐火被覆工事

- Vol.15:屋根工事

- Vol.16:内外装工事その1

- Vol.17:内装工事その2

- Vol.18:オープンハウス(終了)

- Vol.19:とりあえずの完成写真

- Vol.20:事例集に掲載しました。

- Vol.21:住んでみて