1,敷地調査

2002/05/31に現地調査を行いました。

設計を行う上で、敷地調査は非常に大切だと考えています。その区切られた土地の中だけでなく、周辺、近隣との関係なども把握します。また現地調査は数字や言葉だけでは現れない空気や雰囲気のようなものを感じることが出来るからです。

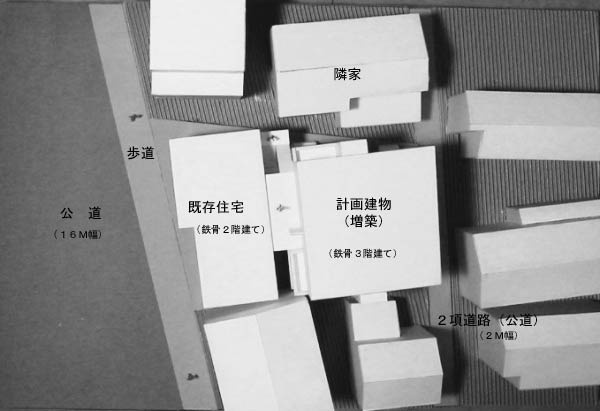

敷地は、既存鉄骨住宅の裏側に位置し、法律的な扱いをどのようにするか検討が必要でした。法律的な検討は、第2章をご参照下さい。

既存住宅は、2階建てであり、その北側に位置する新規共同住宅の南面採光・通風は基本的に十分満足できるようになると考えられます。

それから、重要な要素は、道路側から、共同住宅部分が見えないので、どのような工夫で、存在を主張するデザインが可能かと言う点にあると感じられました。

共同住宅は、裏側に位置するので、どうやって道路側から認識させるか?

増築扱いか?単独の新築扱いか?

裏側の道路を、法律的にどのように扱うかが重要なポイント

有効に駐車場を確保することも、ポイントである。

2,法的な規制

■近隣商業地域、準防火地域

■80/200

■日影規制(4h/2.5h)=4階建て以上の時

今回の敷地における法的制限で、住宅計画上、一番難しい点は、道路の扱いをどのようにするかです。

裏の敷地を単独で扱う方法=幅約1.8Mの建築基準法第42条2項道路を接道として使うか、または既存住宅の増築という扱いにして、幅16Mの前面道路を活用するかということが、重要な分かれ目になります。

官庁に、ヒアリング、及び電話相談を重ねた結果、既存住宅の増築扱いが、一番メリットが大きいことが分かりました。かなり、複雑な法解釈が重なるので、綿密な打ち合わせが必要になってきます。

その概要は

1,共同住宅部分を、既存鉄骨住宅の増築扱いにすると、裏の2項道路も16M道路と同じ幅を持っていると扱われる。(建築基準法施行令132-1)

2,裏の道が広いと、道路斜線による後退の必要性がなくなり、3階を一杯に建てることが出来る。

3,ただし、3階建ての共同住宅は、耐火建築物であることが要求されるので、既存鉄骨住宅も、耐火構造にグレードアップする必要があります。(現在は簡易耐火構造です。)具体的には、既存の鉄骨の梁・柱を耐火被覆する必要があります。

4,さらに、増築であるためには、既存住宅が新規共同住宅と繋がっている必要があります。今回は、階段で繋がっているように工夫しています。

5,また避難階段から前面道路への、専用避難通路が必要になります。

6,尚容積率にまだ余裕はあるが、4階建てになると日影規制がかかるので、今回は3階建てとします。